今回のお悩み

少子化やベテラン世代の退職に伴い、塗装現場に関わらずものづくり現場では近年人材不足が深刻な問題となっています。

お悩みさんの現場でもベテランの塗装職人が3月に定年退職した後、彼と同じレベルで塗装できる人材がおらず、さらに社内の人手不足問題もあり、なかなか塗装作業へ人員を割けないようです。

ベテランと同じレベルで塗装できる作業員がおらず、今後の塗装業務が心配です・・・。

イチからスプレーマンの育成をすることは難しいですよね。

何か考えている策はありますか?

人手不足もあり塗装工程の作業員を増やすことは難しいので、

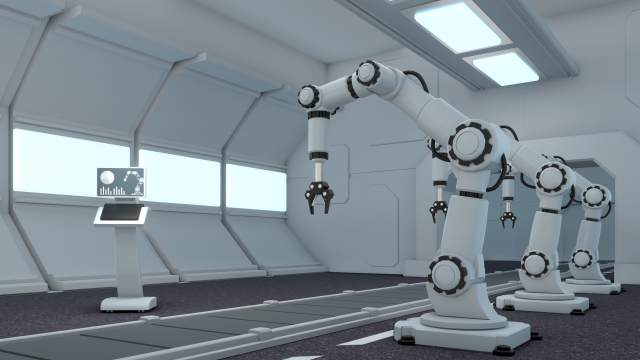

塗装ロボットを導入し塗装作業を自動化できないか考えています。

塗装作業の自動化は人手不足解決策の定番なので、名案ですね!

ですが導入には難しいハードルもあり、検討すべきポイント知らないと生産性やコストに大きなデメリットを与える恐れもあるので注意が必要です!

ロボットを入れれば万事解決だと思っていました。

そのポイントについてぜひ教えてください!

まず、自動化のメリットについて

昨今の深刻な人手不足に加え、手作業で行っていた小物塗装は作業者ごとに品質がバラつくこともあり、塗装工程の自動化を検討するご相談が増えています。

塗装工程をうまく自動化することができれば、確かにそのような課題は解決される可能性もあります。

そこでまずは、塗装工程を自動化することでどのようなメリットがあるのか見てみましょう。

メリット① ムラのない均一な塗装

使用前に塗装作業を学習させるティーチングを行うことで、自動で同じ動きを繰り返すことが可能です。

その結果、求められる品質をムラなく安定的に量産することができます。

メリット② 作業環境の改善

溶剤塗装を行う場合、作業員の健康に悪影響を及ぼす可能性や、健康被害防止のために特殊健康診断の実施が必須となっています。

一方で、塗装ロボットを導入して塗装を自動化することで、作業者が塗装環境に入る頻度が少なくなるため、健康への影響を抑えられたり労働環境の改善が実現できます。

メリット③ 安定した生産量とコスト削減

塗装ロボットによる安定した生産は作業効率の向上、塗料のムダ削減、不良の低減、人件費の削減などを実現させます。

休憩時間や交代がないので休むことなく動かせる上、メリット①で述べたように、ムラのない均一な塗装ができることで塗装不良が減少し、作業時間の短縮や生産量の増加が見込めます。

このように強力なメリットのある自動化ですが、導入するのは簡単ではありません。

続いては、導入する際に検討しないといけないことについて解説します。

塗装工程の自動化で検討すべきこと

ここでは、塗装工程を自動化するにあたりまず検討しなければならないことをご紹介します。

実は「塗装工程の自動化」には様々なパターンがあり、機能が限られた低コストのものもあれば、塗装ライン全体を自動化機器で構築する大規模なものまであります。

自社の課題を解決するための最適な設備のイメージを固めるためにも、まずは下記2点に注目し検討を始めましょう。

自動化する工程の範囲を検討する

塗装工程にはワークに塗料を塗布する「スプレー工程」だけではなく、下記のような多くの付帯する工程があります。

- 前処理工程

- 乾燥工程

- 着荷工程

- 脱荷工程 ・・・など

全ての工程を自動化するのか、はたまた部分的に人間が作業を担当するのか決めておくことで、今後の設備選定の軸となります。

塗装工程の自動化レベルを決める

自動化のレベルとは人の手をどの程度入れるかということです。

言い換えると塗装工程の自動化率とも言えるでしょう。

その工程で作業する人をゼロにするのか、補正などの作業員を配置するのか、現場の現状や作業員の人数・技術、求められる品質などを考慮します。

なるほど、これらのポイントから考え始めれば良いんですね。

ただ、自動化率が高い高性能な設備はコストもかかりそうですよね・・・。

上記の検討ポイントを見て、「よし、うちは全ての工程を完全自動化しよう」と考える方はあまり多くないと思います。

これは相談者さんのように、全工程の完全自動化が相当なコストとスペースを要求するものだと容易にイメージが付くからです。

しかしなぜ、自動化率が上がるほど導入のハードルが上がってしまうのでしょうか。

なぜ塗装工程の自動化は難しいのか?

自動化率が上がればより人手不足解消や効率化に効果的なのに、導入ハードルは上がってしまう・・・

この理由は「塗装工程を人間ではなく機械が行う」ことの3つの難しさに直結します。

難しいポイント① 高額な投資が必要

有機溶剤などの危険物を使用・保管する場所で静電気や火花が発生すると引火や爆発の危険性があるため、塗装現場では防爆仕様の塗装用ロボットを選定する必要があります。

防爆仕様の塗装用ロボットは防爆モーターを用いた特別仕様であり、一般的な多軸ロボットと比較するとコストが3倍ほど高いため、複数台の導入は厳しいのが現実です。

そのため、一台の塗装機で全形状のワークに対応しなければなりません。

また、同じ環境下で塗装工程の他作業を行う設備についても防爆対策が必要になります。

難しいポイント②ワークごとの塗装条件変更

塗装ロボットは設置しただけでは動かず、稼働前にワークのサイズや塗装条件などを覚えさせるティーチングと呼ばれる作業を行う必要があります。

検査に合格できるような仕上がりにするために、1つのワークにつき半日~1日程度のティーチングを何度も繰り返しますが、良品に仕上がらないこともあります。

また、1つの製品でも構成パーツが複数あり、各パーツの裏表全面を塗装するケースが多く塗装ロボットが非常に複雑な動きになることに加え、ワークの端がカーブし塗れていない場合でも人間のように頭で考え自動修正することはないので、理想の仕上がりのために細かい調整を重ねる必要があります。

もしも塗装するワーク点数が少ないのであれば塗装条件を限定できるためある程度の自動化が可能ですが、ワーク点数が多くなるとティーチングの手間も増え、非効率になるケースもあることから自動化は難しいと言えます。

それでも自動化する場合は、ティーチングする作業員の人件費などのコスト、ティーチングに掛ける時間、そして相当な労力が掛かるでしょう。

難しいポイント③ 広いスペースの確保

塗装ロボットを設置するには、十分なスペースの確保が求められます。

十分なスペースとは、塗装ロボットが「置ける」という意味ではなく、「置いても」他の作業に干渉しないスペースを指します。

塗装現場では、塗料を塗ってから硬化するまで治具からワークを外すことはおろか移載もできないため、乾燥させるのに広いスペースが必要です。

また、それぞれの工程間もオーバーヘッドコンベアやフラットコンベアで繋ぐことで、人間は介入せずともワークを搬送する自動化方法もありますが、同様にコンベアを設置する広大なスペースが求められます。

上記3点のほかに、季節要因や使用塗料の変更などで塗装条件を変更したり、その修正や運用をする責任者も不可欠です。

自動化ハードルを低くする方法

ここまで聞くと、塗装工程の自動化はうちでは到底無理・・・そんなお声も聞こえて来そうですが、実は自動化のハードルを下げて成功した事例もありますので、そのハードルを下げる考え方をいくつかご紹介します。

- 自動化率を下げ、ワークのセットは人の手で行う

- 一つの作業のみを自動化し、属人化を無くす

- 人手で複数回行っていた作業を機械化し、1回の作業で済むようにする ・・・など

こういった自動化アイディアは実績豊富な販売店に相談することで、自社にピッタリの方法を提案してもらえることもあります。

NCCではお客様の課題やネックに合わせたご提案も可能です。

なるほど、自社の課題解決のためにやはり塗装工程の自動化の検討は進めていきたいと思います!

しかし、うちの予算やスペースに合う自動塗装機があるのか不安です。

それならお任せください!

NCCが現場の声から製作したオリジナル自動塗装機なら解決できるかもしれません!

本当ですか?!ぜひ教えてください!

もちろんです!

必殺技で詳しく解説しましょう!

ご相談・お問い合わせはこちら!