クリーンルームで組み立て作業を担当しているのですが、パーティクルカウンターを使用してクリーンルームのISO規格に則った清浄度管理を行っています。

ところが、検査工程の作業員からゴミ・異物付着の指摘が相次ぎ、本当にクリーンルームの清浄度管理ができているのか、正しい方法であるのか不安に感じています。

何が正解なの?教えて、クリーン化オレンジ!

オレンジ

ヘルプの声を聞きつけて来たよ~!お悩みを聞かせて!

弊社ではクリーンルームの管理をISO規格に則って行っていますが、なぜかゴミ・異物付着による不良が減らず困っています。

オレンジ

そうなんだね、それは大変だ!

どうやって管理しているの?

毎日清掃を行い、定期的にパーティクルカウンターで測定をしています。

測定する限りでは問題ないのですが、ゴミ・異物による不良がどうして発生するのでしょうか・・・

オレンジ

それはね!規格で定められてるゴミ・異物サイズと、製品に付着し問題となるゴミ・異物サイズが異なるからだよ~!

目的に沿ったゴミ・異物管理をしないと、不良続出なんて事態が!

えぇ!規格を目標にしていても、不良の原因となるゴミ・異物の管理とは必ずしも結び付くわけではないんですね。

正直、“ゴミ・異物”を一括りに考えていたので、基本から教えていただきたいです!

オレンジ

合点承知!おいらに任せて~!

クリーンルームの規格とゴミ・異物のサイズの関係

クリーンルームの清浄度管理にパーティクルカウンターを用いている現場は多いのではないでしょうか。

かつてパーティクルカウンターは大型の固定式が主流でしたが、現在では小型かつ軽量でコードレスのハンディタイプが普及しています。

このハンディタイプの登場により、持ち運びが容易となり、クリーンルーム内の様々な場所を手軽に測定できるようになりました。

また、固定式に比べて安価になったことで、より多くの現場でパーティクルカウンターが導入され、広く一般的に普及するきっかけとなりました。

ですが、パーティクルカウンターの数値を環境の清浄度指標としていることは大きな問題なんです!

えぇ?!パーティクルカウンターの数値で管理したらいけないの?

オレンジ

いい質問だね!実はクリーンルームの規格が関係あるんだよ~!

クリーンルームの規格

クリーンルームの規格は以下の2種類になります。

- 旧規格Fed.Std.209E(クラス1000などと表記)

管理粒径:0.5μm以上 - 新規格ISO14644-1(クラス7などと表記)

管理粒径:0.1μm以上

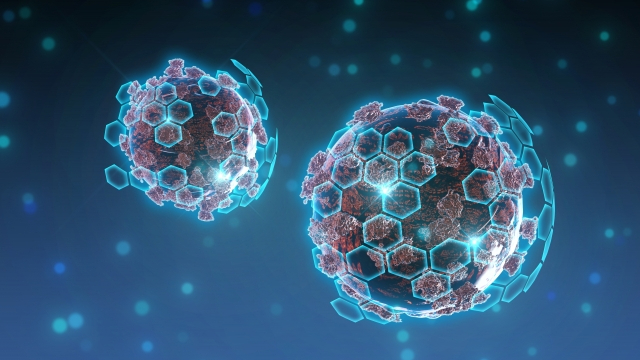

ここで注目したいのが、どちらも非常に小さな粒径で管理をしているということです。身近な物で0.1μmというとインフルエンザウイルスやコロナウイルスといった、いわゆるウイルスが上げられます。

製造している製品に目視では確認ができないような0.1μm程度の粒子が付着していた場合、それは不良に繋がるでしょうか?恐らく、そこまで小さなゴミ・異物を気にされている現場は少ないと思います。

クリーンルームの清浄度管理をしていてもゴミ・異物による不良が減少しないのは、規格とはまったく別粒径のゴミ・異物が原因で不良になっているからなのです。

実際に製品に付着し問題となっているのは、多くの場合0.1μm程度の粒子ではありません。

不良の原因となるゴミ・異物とは

ゴミ・異物はサイズによって大きく2種類に分けられ、これらを「微小粒子」と「粗大粒子」と呼びます。

-

微小粒子とは?

微小粒子とは、気体中または液体中に浮遊しほとんど沈降しない粒径が1μm程度以下の粒子です。

つまり常に空間を浮遊し沈降しない粒子です。最近ではPM2.5といったワードもニュースなどで目にしますが、これらは2.5μm以下の非常に小さな粒子で、常に空間を浮遊しているので海外からでも風によって運ばれてきてしまいます。この浮遊しているゴミ・異物は浮遊塵と呼ばれます。

-

粗大粒子とは?

粗大粒子とは、粒径が10~100μm程度の粒子です。

通常、粗大粒子は目視では確認することができず、重力の影響を受けるため、空気を吸引するタイプのパーティクルカウンターでは正確に測れません。環境に存在していても認識されていない可能性が高いのです。また、この粗大粒子のさらに厄介な点は、サイズにより沈降速度は異なりますが重力の影響で確実に落下することです。この落ちてくるゴミ・異物が落下塵と呼ばれます。

落下し一度堆積したゴミ・異物は、基本的にはそこから動くことは無く、どんどん堆積し増えていきます。浮遊塵であればクリーンルームの清浄空気の供給量を増やすことで比較的簡単に清浄度を上げることができますが、落下塵はいくら清浄な空気を供給してもそこから動かないのです。

クリーンルーム内で意識しなければならないこと

では、クリーンルームでは何を意識してゴミ・異物管理を行わなければならないのでしょうか?

- 微小粒子の管理:クリーン環境の機能を維持するために!

- 粗大粒子や落下塵の管理:製品不良に直結するゴミ・異物を管理するために!

クリーンルーム内を浮遊する浮遊塵の管理も大切ですが、製品の不良につながる落下塵や粗大粒子を管理することが非常に重要です。

オレンジ

落下塵や粗大粒子を意識しない限り、不良を減らすことはできません!

NCCではこの落下塵や粗大粒子の改善提案を行っています!

クリーンルームの規格通りに清浄度管理を行っていれば問題ないと思っていましたが、まさかゴミ・異物にも種類があって、不良に繋がるのは粗大粒子だったとは知りませんでした!

弊社のクリーンルームは粗大粒子を意識していなかったのですが、今からクリーンルームをリセットできる方法はあるのでしょうか?

オレンジ

もちろんあるよ~!

必殺技でプロによる信頼の人気サービスをご紹介するね~!

ご相談・お問い合わせはこちらなのだ!