「知っておきたい!炭化水素系洗浄剤で火災を起こさないための3つのポイント」で引火性がある炭化水素系洗浄剤を安全に使用するには、空気や着火源などの「燃焼の3要素」を遮断し、製品を完全に乾燥することが重要とご紹介しました。

炭化水素系洗浄剤は繰り返し使用でき環境に優しいことから注目度が高いですが、完全に乾燥させるにはどんな方法があるのでしょうか?

炭化水素系洗浄剤に適した乾燥方法とその特徴

化水素系洗浄剤を使用した洗浄後、乾燥方法はどんな方法でもよいというわけではありません。

真空ベーパー乾燥や熱風(温風)乾燥、熱風(温風)吸引乾燥などが適していますが、それぞれの乾燥方法にどんな特徴があるのでしょうか?

| 真空ベーパー乾燥 |

熱風(温風)乾燥 熱風(温風)吸引乾燥 |

|

|

導入コスト |

高い |

安い |

| 量産性 | 通常1カゴずつの乾燥のため洗浄から乾燥までに時間を要す |

コンベア式の乾燥炉にすることで、複数カゴを同時に乾燥できる |

| 安全性 | 真空にし空気を遮断しているため完全乾燥で燃焼の恐れはない |

熱風を循環させるため、静電気等が着火源となる恐れがある |

| 消費量 | ベーパー洗浄・乾燥時の洗浄剤は回収できるため液消費量は少ない | 蒸発してしまうため液消費量は多い |

上記のように、各乾燥方法にはそれぞれメリットとデメリットが存在します。

製品を確実に乾燥させるためには、洗浄する部品の材質や形状、求められる乾燥品質、そしてコストなどを総合的に考慮し、慎重に検討することが重要です。

現場に適した乾燥方法の選定が難しい場合は、近くの専門家やNCCへご相談ください。

ほかにも「脱炭素化に対応!炭化水素洗浄後の2つの乾燥方法とは?」でも、光熱費とCO2排出量を抑えた乾燥方法をご紹介しているのでぜひご覧ください!

炭化水素系洗浄剤の真空ベーパー洗浄・乾燥

炭化水素系洗浄剤の乾燥方法として上記方法をご紹介しましたが、熱風を用いた乾燥はコストを抑えることはできても安全性の面で不安が残るという方もいるのではないでしょうか。

そこで、炭化水素系のメリットである「繰り返し使用」でき、なおかつ空気を遮断し安全に乾燥させる真空ベーパー乾燥を今回はご紹介します。

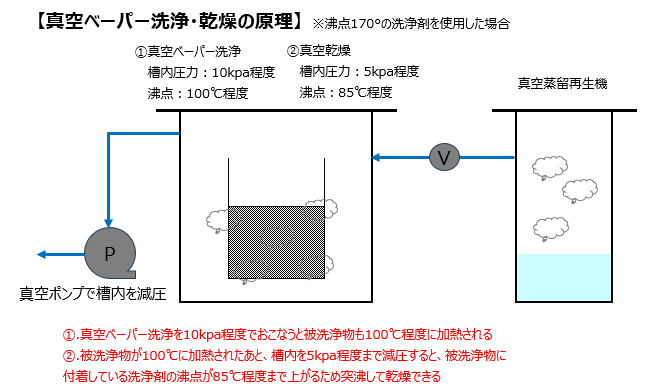

真空ベーパー洗浄とは、真空にした洗浄槽内の製品へ炭化水素洗浄剤の蒸気、いわゆるベーパーを投入し結露させながら洗浄する方法です。

沸点が約170℃の炭化水素洗浄剤を使用する真空ベーパー洗浄の場合、洗浄槽の圧力を約10kPa(キロパスカル)程度で行います。

この時、ベーパー温度は約100℃となり、真空ベーパー洗浄を長時間実施すると製品の温度も100℃程度まで上昇します。

洗浄槽の圧力を約5kPaまで下げて真空乾燥すると洗浄剤の沸点が約85℃まで下がり、100℃程度になっている製品自体がヒーターの役割を果たすことで、表面に付着した洗浄剤が突沸し乾燥します。

炭化水素系洗浄剤の真空蒸留

真空ベーパー洗浄・乾燥後の炭化水素系洗浄剤はそのまま廃棄にするのではなく、蒸留再生装置で繰り返し使用することができます。

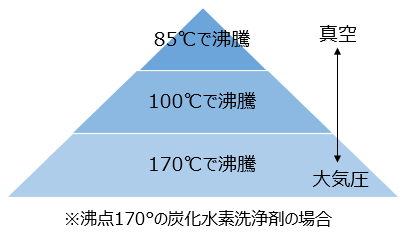

その仕組みは、炭化水素系洗浄剤が真空下において沸騰させると沸点が下がることを利用しています。

沸点約170℃の炭化水素洗浄剤は、10kpa程度まで減圧すると沸点は約100℃程度となります。

蒸留再生機内に加工油などの汚れ成分が持ち込まれた場合、加工油の沸点は大気圧下で230℃以上の物が多いため、炭化水素洗浄剤との沸点差を利用して炭化水素系洗浄剤と加工油を分離します。

沸点差を使用し、先に沸騰して気化した炭化水素系洗浄剤の蒸気のみを冷却・液化し洗浄剤のみを分離することで回収できるのです。

真空ベーパー洗浄・乾燥は、正しく運用すれば製品を確実に乾燥させることができる方法です。

原理を理解し、細心の注意を払いながら運用しましょう!

(ラボボス)

ご相談・お問い合わせはこちらじゃ!