絶縁体とは、電気を通さない、またはほとんど通さない性質を持った物質のことです。

私たちの身の回りにあるものでは、ガラス、ゴム、ビニール、プラスチックなどがその例として挙げられ、製品に加工されることで生活の中で欠かせないものの一部として活躍しています。

例えば、スマートフォンを充電する際に電気コードをコンセントに差し込むことで電気が流れてきますが、私たちが感電せず安心して使用できるのはコードが絶縁体で覆われているからです。

なぜ電気を通さないのか

私たちは、電気製品を安全に利用していますが、その裏には絶縁体の働きがあります。

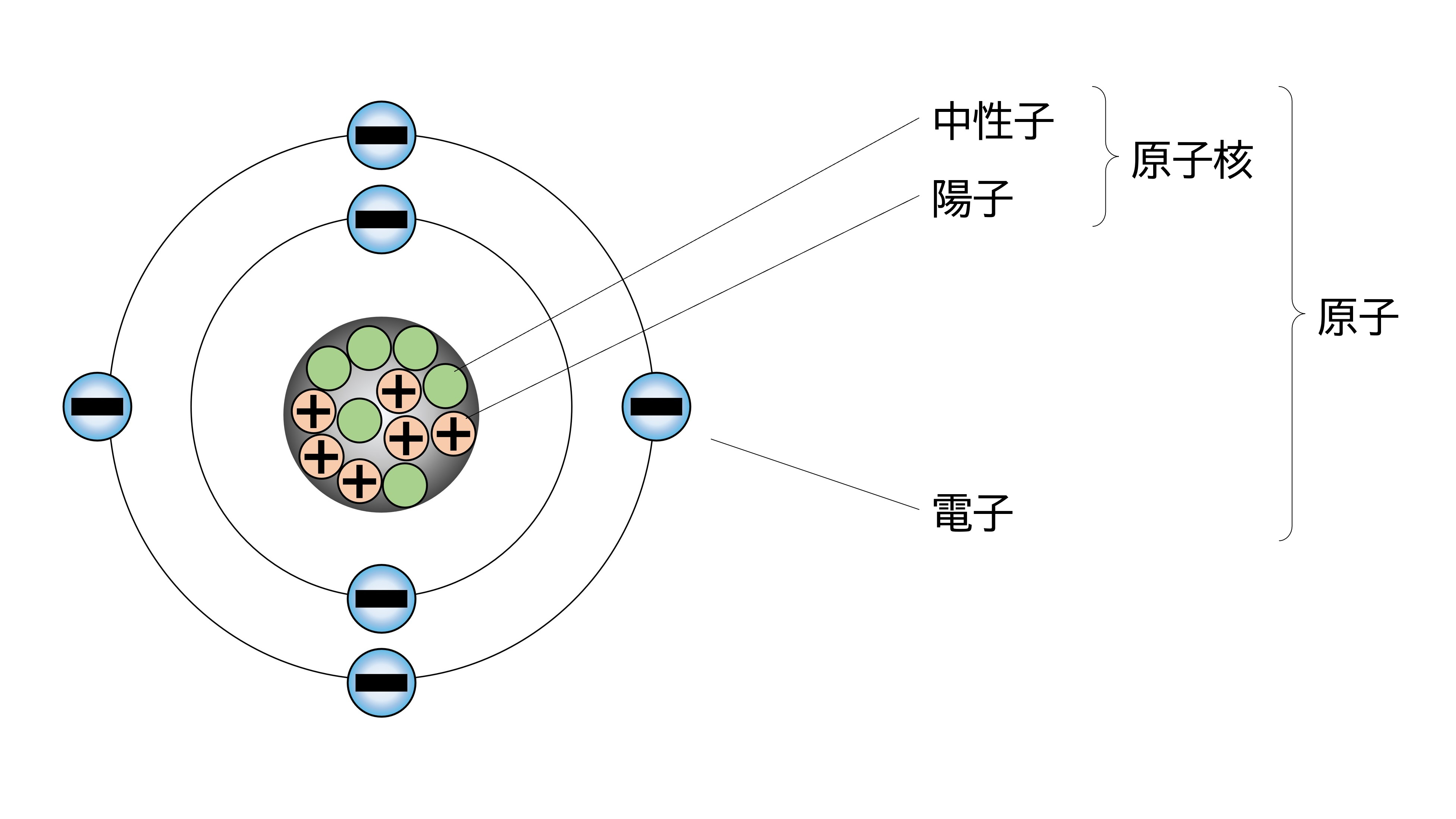

すべての物質は原子でできており、その中心にある原子核の周りを電子が回っています。

電気が流れる状態は自由に移動できる電子(自由電子)の数が多い一方、絶縁体は自由電子の数が少ないため電気が流れません。

さらに、電子は高電圧を流さなければ動くことはできないため、絶縁体は電気抵抗が大きい物質となっています。

原子核の周りを電子が回っている

導体・半導体との違い

絶縁体と一緒に導体や半導体といった単語を耳にしたことがあるという方も多いのではないでしょうか。

それぞれの特徴や違いについて、ご紹介します。

導体

導体とは、電気をよく通す物質のことです。

金、銀、アルミニウム、鉄などの金属が代表的な導体ですが、これ以外にも鉛筆やシャープペンシルで使用されている黒鉛も導体に分類されます。

半導体

半導体とは、絶縁体と導体の中間に位置する特殊な素材で、電気を通す性質と通しにくい性質を持っています。

これは温度によって電気の流れやすさが変化し、温めるほど電気は通りやすくなります。

半導体はスマートフォン、テレビ、パソコン、冷蔵庫など多くの電化製品に使用され、シリコンやゲルマニウムが例として挙げられます。

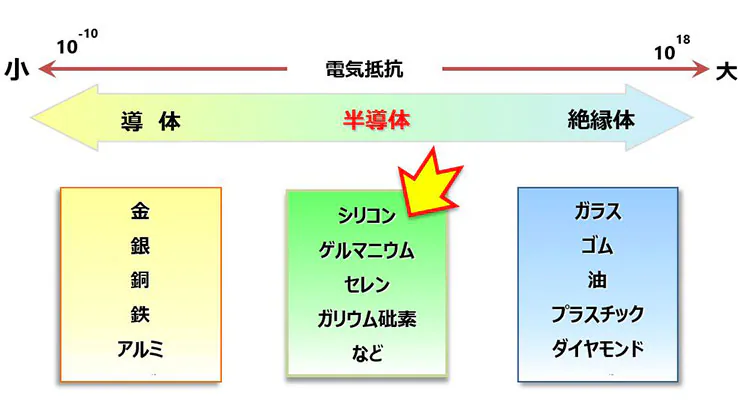

電気抵抗率で比較した違い

電気の通しやすさを表す指標として、電気抵抗率があり、Ω(おーむ)で表されます。

絶縁体、導体、半導体の電気抵抗率に特定の決まりはありませんが、下記の図のように導体が10-8~10-4 Ωcm、絶縁体が108~1018 Ωcm、半導体は10-4~108 Ωcmあたりの範囲となります。

電気抵抗が発生することで電流のエネルギーの一部分が失われるため、電気抵抗の低い導体は損失が少ない状態の電気を運べる一方、絶縁体は損失が多くなります。

東芝デバイス&ストレージ株式会社様HPより引用 https://toshiba.semicon-storage.com/jp/semiconductor/knowledge/e-learning/basics-of-schottky-barrier-diodes/chap1/chap1-1.html